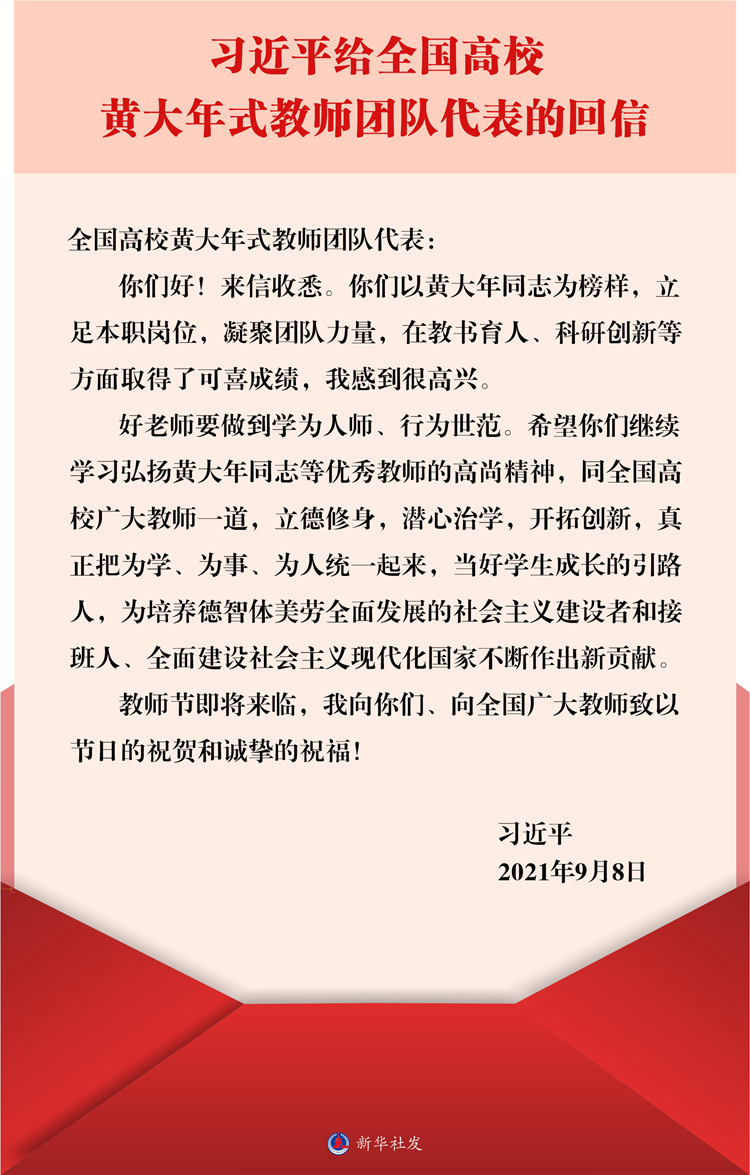

以身许国 叩开地球之门——追记海归战略科学家黄大年

黄大年在松辽盆地大陆科学钻探2号井现场(2014年8月8日摄)。新华社发

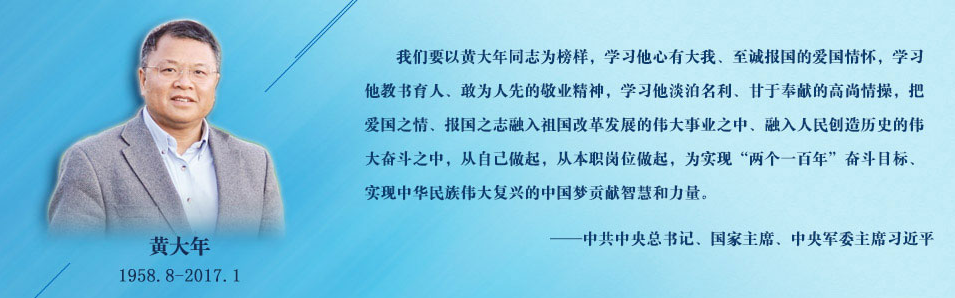

黄大年是吉林大学地球探测科学与技术学院教授,也是东北地区第一批“千人计划”特聘专家。2009年,怀着一腔爱国热情,黄大年从英国剑桥返回祖国,被选为国家“深部探测关键仪器装备研制与实验项目”首席科学家。7年间,夙兴夜寐,黄大年带领团队在航空地球物理领域取得一系列卓越成就,以拼命三郎精神叩开“地球之门”,抢占国际前沿科技制高点。

积劳成疾,天不假年,2017年1月8日,黄大年病逝于长春。他用短暂的一生书写了新时期知识分子的爱国情怀。2月24日,吉林省委、省政府追授黄大年为特等劳动模范,并在全省开展向他学习活动。4月6日,教育部追授黄大年“全国优秀教师”荣誉称号。

时刻听从祖国的召唤

7年前的平安夜,黄大年坚定地登上回国航班。

身后,是剑桥大学旁的花园别墅;是弃在停车场的豪车和满满两仓库药品;是学医的妻子放声痛哭,忍痛关闭的两个私人诊所;是仍在英国求学的女儿……

心中,是这个从大山中走出的孩子从不曾忘却的赤子情怀——时刻听从祖国的召唤。

黄大年1958年出生在广西南宁一个知识分子家庭。1977年,国家恢复高考后,他每晚在油灯下刻苦读书。高考头一天,他走了近一天的山路,才走到考点。

二十年弹指一挥间。1996年,黄大年以排名第一的成绩获得英国利兹大学地球物理学博士学位。

2009年4月,接到吉林大学地球探测科学与技术学院院长刘财传来的国家“海外高层次人才引进计划”后,黄大年表示马上回国。他觉得,作为高端科技人员,在硕果累累的时候回来更有价值。当时,黄大年已在英国剑桥ARKeX航空地球物理公司任高级研究员12年,是航空地球物理研究领域享誉世界的科学家,主持研发的许多成果都处于世界领先地位。

黄大年的学生周文月追忆,她问老师为什么抛下那么多毅然回国。黄大年回答:这是必然。我们这些长年在国外的专家,对祖国的爱很深很深。

走下飞机,长春以漫天飞雪迎接游子回家。康河柔波、剑桥水草,怎及游子心中白雪飘飘的北国那似父亲般粗犷的拥抱——多年前,弥留的父亲打电话留下最后的遗言,“孩子,你是有祖国的。”

回国后第六天,黄大年与吉大正式签下全职教授合同,开启了“拼命黄郎”工作模式。

锻造国之利器,叩开“地球之门”

7年来,黄大年仿佛铸剑者,为祖国在航空地球物理领域的目标——巡天探地潜海,向深地深空深海进军铺路筑桥、锻造利器。

“通俗地讲,就是要透视地球,给地球做CT。军用、民用都有大用场。”黄大年的助手、吉林大学移动平台探测技术研发中心于平教授说,比如地震海啸等地质灾害的发生,都有深层次机理,必须向地球深部进军,了解地球深部地质构造。

作为地球深部探测计划的重要部分,探测技术装备必须突破发达国家的技术封锁。回国后,黄大年成为国家“深部探测关键仪器装备研制与实验项目”首席科学家。数年间,国家财政投入约4.4亿元,项目以吉林大学为中心,汇集了400多名来自高校和中科院的优秀科技人员,取得一系列重大成果:

固定翼无人机航磁探测系统工程样机研制成功,填补了国内无人机大面积探测的技术空白;无缆自定位地震勘探系统工程样机研制突破关键技术,为开展大面积地震勘探提供了技术支持和坚实基础;成功研制出万米大陆科学钻探工程样机“地壳一号”,为实施我国超深井大陆科学钻探工程提供了强有力的技术装备支持……这些成果,为实施国家地球探测计划奠定了技术经验和人才储备,全面提高了我国在地球深部探测重型装备方面的自主研发能力。

2011年,黄大年负责组织高科技联合攻关团队,承接科技部“863计划”航空探测装备主题项目,开展军民两用技术研究。超高精密机械和电子技术、纳米和微电机技术、高温和低温超导原理技术等多项关键技术进步显著,快速移动平台探测技术装备研发也首次攻克瓶颈,突破国外封锁。

刘财说,黄大年回国前,我国对于航空重力测量的研究,尤其是重力梯度仪的研制,仅停留在理论和实验室样机研究阶段;现在已经进入了工程样机研究阶段。在数据获取的能力和精度上,我国与国际的研发速度相比至少缩短了10年。而在算法上,则达到了与国际持平的水平。

为了祖国的事业燃烧自己

黄大年经常工作到凌晨两三点,除了加班,他平均每年还要出差130多天,而且乘坐的大都是午夜航班,只为节省时间多工作。

2015年,黄大年爱人生病入院。半夜飞回长春,他先回家给老伴煮了面条送过来,然后就拿起笔记本电脑蜷缩在陪护椅上开始工作。

“黄老师出差时,经常中午把电话调成免提,在办公室为学生远程讲课。他常说,我有一身本领,想尽快教给学生。”黄大年的秘书王郁涵回忆。

“坐火车坐飞机,不是改PPT就是看资料,什么事都要做到极致。入住酒店后第一件事从来都是工作。每次劝他注意休息,他只是笑笑。”学生周飞回忆。

2016年12月14日,是黄大年胆管癌手术的日期。“12日晚上8点多,黄老师让我去办公室汇报一个项目。那天,他不是像每次那样埋首书桌前忙碌,而是静静地看着外面。谈了两个多小时,他仔细告诉我以后应该怎么做。”学生王泰涵回忆,第二天术前检查,他又让我陪他,因为昨天的任务没有说完。“手术前一天,老师手肿得厉害,但他仍和平常一样,掏出笔记本,又详细交待了昨天的规划。”王泰涵哭着说。

“人生的战场无所不在。”手术前夜黄大年发朋友圈感慨。2016年的平安夜,病体难支的黄大年是在病房度过的。2017年1月4日,黄大年陷入深度昏迷,直至8日离世。

7年间,黄大年把所有的心血和爱献给了祖国、献给了事业、献给了他的学生,却唯独没有自己。“为了祖国的事业,黄大年就像个充分燃烧的能量球。”国家“千人计划”专家王献昌说。

别后思念长 不了家国情

2010年6月1日,黄大年在办公室内工作(资料照片)。

黄大年的办公室很简朴,桌上摆放两台电脑,五组书架一字排开,里面有各种中英文专业书籍。书架最右侧下面塞着一床撒花棉被,应该在许多加班的不眠之夜陪伴温暖过主人;窗前地上放着一对大哑铃,无声地提示人们黄大年热爱锻炼希望保持健康的愿望;墙上的记事板钉着几十张名片,日历平铺在墙,记满了报告、讨论、验收和出差目的地……

心静如止水,专注干事业

“来吉大第一天,辅导员在车站扛过他的行李,一路嘘寒问暖送到宿舍。大年常动情地提及这件往事,‘吉大于我有恩’。”吉林大学地球探测科学与技术学院党委书记黄忠民说,这些年,他感恩、奉献,却从未提过任何要求。

身为中科院院士评审专家的黄大年自己并不是院士,大家都劝他申报院士。“我没有时间,评院士要花很多时间整理东西,还是把手头的事情先做好。”

让学生马国庆印象最深的是,有个项目结题的前一天,老师发现本子印刷上有个小纰漏,于是带大家工作到凌晨两点多改好。自己又接着认真地对PPT进行审改。“老师虽然离开了,但他身上的这种科研精神,让我们不敢有一丝懈怠。”

“你嫂子回英国了,你把我的车开走吧,这样你生活会方便些。”2016年5月,郭旭光博士回国探亲,拜访仅见过三次面的黄大年,黄大年的一席话让他感喟“像兄弟一样”。

“他团结、凝聚世界上各类热爱科学的人。”吉林大学欧美同学会秘书长任波说,“手术前一天,大年还嘱托我们以他的名义给尚在海外负笈求学的留学人员发送电子新年贺卡,鼓励他们回来报效祖国。”

高大上的学者,接地气的生活

喜欢吃地质宫门口3元一棒的烤玉米,午饭常常是面包和咖啡,简单省时;每次出差回来,背着双肩包走进实验室、工作室,跟大家交流近况;逻辑思维能力强、语速快,说话不重复,一口标准的普通话……科研成果高大上的黄大年,生活却非常接地气。

“特别会生活,我女儿吃了他做的咖喱饭,从此爱上咖喱。他有个朋友曾发表过一篇文章《老黄家的菜刀》,写的就是他的厨艺。”黄大年的助手于平教授说。

喜欢穿休闲装、牛仔裤,很新潮;博学且多才多艺,是摄影高手、羽毛球健将;麦霸型美声歌手,最爱唱《我爱你中国》《故乡的云》……这是人们眼中的黄大年。

“一次夏日午饭后,大家到楼下广场散步,有位女同学穿着高跟鞋,走着很费劲。黄老师说:天这么好,孩子们,咱们光脚走,怎么样,还能做足底按摩啦。那天,所有人都开心地光着脚板走了一个中午。”学生乔中坤回忆。

“每次出国,他都会带两个大空箱子,给大家带各种小礼物。”任波说,看似粗犷的男人,是那么细腻。

黄大年恨不得把一天时间榨成一年过,对待学生却很慷慨。学生有问题,他总是不厌其烦,举一反三,悉心做答。14日手术,博士生周文月在12日晚上12点多,还收到老师微信:去剑桥的推荐信给你写好了。

“以前感觉家国天下很遥远。老师的言传身教,让我感觉为祖国做些事情,是我们的责任。”周文月说,“老师经常教育我们,要做出得去、回得来的人才,将来我会像黄老师一样回来报效祖国。”

细心贴心,亦师亦友

黄大年非常看重“老师”这个称号,在学业上指引、在生活上关心每一个学生。“老师有个文件夹,记录着对每个学生的规划。他给学生认真改论文,却从不让挂名。”学生卢鹏羽说,黄老师是可以掏心窝子聊天的人。

2010年,无偿担任本科生“李四光试验班”的班主任后,黄大年给班上的24名同学每人买了一台笔记本电脑。

夏天闷热,黄大年让学中医的爱人煮绿豆汤、山楂水、菊花茶给学生喝;学生母亲罹患疾病,他毫不犹豫地提供经济援助;他还资助过多名出国留学的学生……

“感性细心贴心,亦师亦友亦兄弟。”乔中坤说,学生对他的感情都很深,他病了,仿佛是父母生病,转身走出病房眼泪哗哗掉。

追悼会上,黄老师的女儿在英国刚生孩子回不来,学生们站在家属席上说“我们都是他的孩子”。来宾散去,几十名学生在老师面前,长跪不起,失声痛哭。

清明节,学生们去殡仪馆看望老师。晚上回来,在老师的办公室点上心形的一圈蜡烛,摆上酒和食品,在老师的遗像旁,学生们陪着老师唠嗑,倾诉无尽思念——别后,思念绵长。

“他是个让你见一次就忘不掉的人。”吉林大学常务副校长邴正说,“每次见黄大年,都被他忘我的工作热情所感染。他既有传统的献身精神,更有走在科学前沿的创新精神。”

5月的鲜花依旧开放,地质宫不灭的灯火已深深镌刻在人们的记忆里,它必将点亮更多信仰之光,照耀更多海归人才踏上报国之路。